Why Shochu?

Authentic &

Single-Distilled

本格焼酎

本格焼酎は500年以上の伝統と革新の歴史を持ち、その製造方法は法的にも厳密に定義されています。

幅広い原料を使用できるという他の蒸留酒にない特徴を持つ一方、砂糖、着色料、香料などの添加物はもちろん、蒸留後は水以外のものは一切加えてはいけない決まりがあります。

それゆえ、焼酎には伝統に支えられた職人の技を感じられるのです。発酵、蒸留、熟成、ブレンドといった全ての工程が、そのまま焼酎の味につながっています。

日本の職人技

その風味の豊かさにもかかわらず、焼酎の製造工程それ自体は複雑なものではありません。

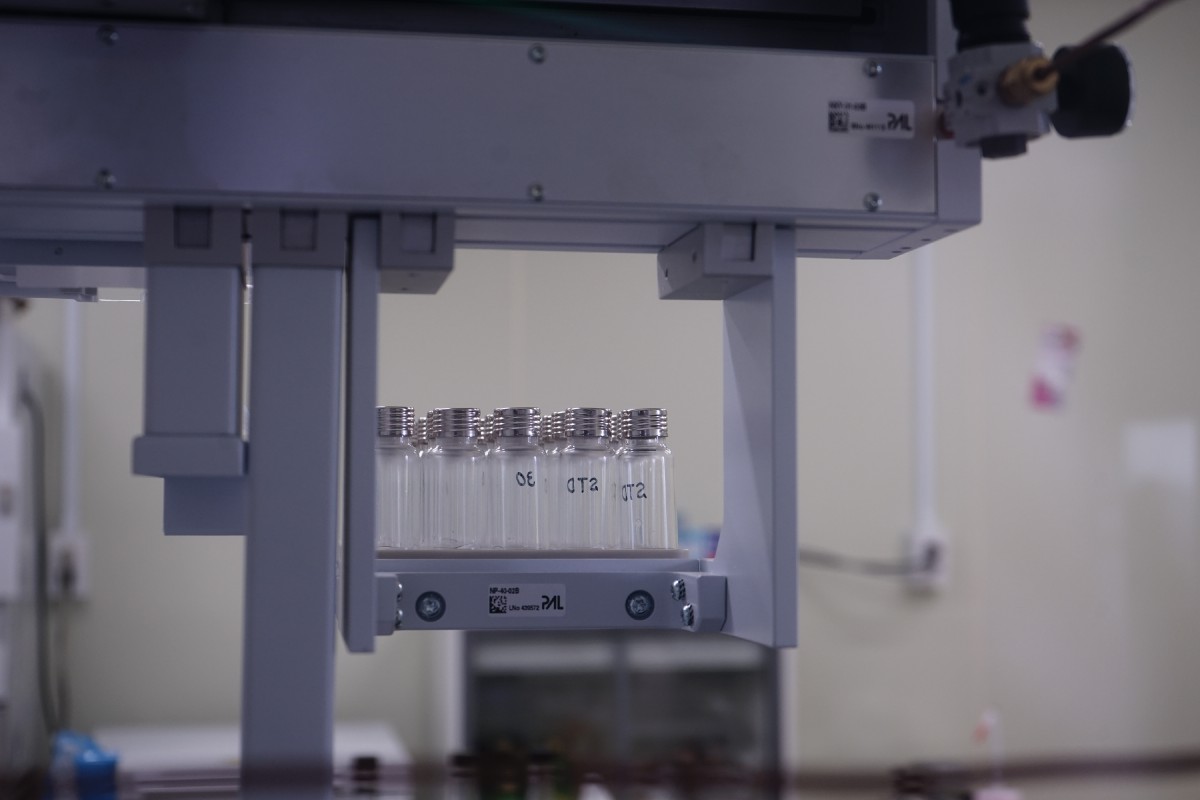

原料を日本特有の麹で糖化し、もろみを発酵させ、蒸留する。そして通常は短期間の熟成を経たのち、加水してアルコール度数を調整し、瓶詰めします。

このシンプルでごまかしの効かないプロセスには、職人の技と経験が大きく反映されています。造りの大小にかかわらず、熟練の職人が麹の状態にいたるまで逐一チェックしながら、蔵の味わいを実現しているのです。

Emphasis on Koji

発酵文化に欠かせない

麹の力

日本の国菌として知られる麹は、日本の発酵文化に欠かせない存在で、大きく分けて2つの役割があります。

一つはでんぷんを糖に変える糖化作用。もう一つはタンパク質をアミノ酸に分解し、複雑な風味を作り出す作用です。

この2つの働きは、麹の種類によって異なります。例えば味噌や醤油では後者の働きが重視され、旨味成分が強調されます。焼酎においては糖化作用が発酵を促進させる上で重要な鍵となります。

糖を

生み出す

糖を

生み出す

ワインなど果実由来のお酒では、果実から得られる糖がそのまま発酵に利用できるので、糖化の必要はありません。

しかし原料によっては、糖がより複雑な構造をした炭水化物に閉じ込められているため、糖化というプロセスを経なければ発酵可能とならないものがあります。

このような糖化の種類には、加熱(アガベ・スピリッツ)、麦芽(ウイスキー)、麹(日本酒、焼酎)によるものがあります。

焼酎発酵の

マジック

糖化による発酵を行う場合でも、ビールやウィスキーのように、最初に原料の糖化を終わらせてから発酵させる手法が一般的です。

一方、焼酎は「並行複発酵」と呼ばれる特殊なプロセスにより、糖化と発酵が同時に進行していきます。

麹から産出される酵素がゆっくりと炭水化物を糖に分解し、同時に酵母は新しく作られた糖をアルコールに転換させていくのです。

この方式ではでんぷんからアルコールへの変化がよりゆっくりと進行し、発酵にかかる日数は長いものとなります。もろみの糖度は酵母の生育に適したレベルに抑えられ、酵母がより長く活動することを可能とします。

このような緩やかな発酵は、もろみのアルコール度数を高めるだけでなく、焼酎の美味しさとなる複雑な香味・風味を醸し出すのに必要な時間を酵母に与えるのです。

糖化による発酵を行う場合でも、ビールやウィスキーのように、最初に原料の糖化を終わらせてから発酵させる手法が一般的です。

一方、焼酎は「並行複発酵」と呼ばれる特殊なプロセスにより、糖化と発酵が同時に進行していきます。

麹から産出される酵素がゆっくりと炭水化物を糖に分解し、同時に酵母は新しく作られた糖をアルコールに転換させていくのです。

この方式ではでんぷんからアルコールへの変化がよりゆっくりと進行し、発酵にかかる日数は長いものとなります。もろみの糖度は酵母の生育に適したレベルに抑えられ、酵母がより長く活動することを可能とします。

このような緩やかな発酵は、もろみのアルコール度数を高めるだけでなく、焼酎の美味しさとなる複雑な香味・風味を醸し出すのに必要な時間を酵母に与えるのです。

The Art of Single-Distillation

一回蒸留という

アート

一回蒸留は、本格焼酎を他の蒸留酒と異なるものにするもう一つの特徴です。

蒸留を重ねるごとにアルコールの純粋さは磨かれる一方で、もろみの持つ個性は失われてしまいます。発酵由来の深い味わいは、本来初留の際に最もよく表現されています。

一回蒸留の真髄は、発酵で生まれる様々な成分から、いかに望ましいフレーバーだけを取り出して最大限の旨味を引き出すかという点にあります。それはまさしく熟練の技によるものです。

一回蒸留という

アート

表現力と汎用性

焼酎の味わいは歴史と風土によって育まれてきたものです。

伝統的に焼酎は食事とともに楽しまれてきたため、味わいも九州料理を中心とした和食と調和するように工夫されてきました。

The SG Shochuは、各蔵の造り手と協働して製造工程から見直し、カクテルに適した味わいの構成に最適化。カクテル作りに欠かせない「表現力」と「汎用性」という一見相反するような2つの要素を、他に見られないバランスで実現しました。

表現力と汎用性